“24年了,在上海打工做了什么事?說說看。”

“你以為這么多年過去了,只有天知地知,沒有其他人知道了?”

審訊室內燈明晃晃地亮著,這場突擊審訊此刻仍在進行中。幾名偵查員氣定神閑地端坐著,言語間不慌不忙,眼睛卻緊緊盯著面前戴著手銬的嫌疑人。審訊椅上的人明顯坐不住了,神色中的焦躁不安漸漸展露,雙手不住摩挲,時不時地用力揉搓一把眼睛和面頰。面對接連審問,他從矢口否認變成低頭不語。這場暗流涌動的心理較量已經進入到“白熱化階段”。

對于常年參與重特大刑事案件偵辦工作的老刑警段永昕來說,嫌疑人的緘默是司空見慣的事,“我們辦的都是這種重案要案,進來的人肯定會絞盡腦汁逃避罪責。你跟他拼的是心理戰術,他是跟你拼命的”,但“對象越是沉默,真相可能離我們越近。熬住了,這個案子就辦成了。”

終于,偵查員那邊下出“最后通牒”:“我再給你最后一次機會,希望你好好想一想。我們不可能無緣無故抓你,沒有證據你不會坐在這里。”

再一次許久的沉默過后,男子緩緩開口:“同志,我求你們一件事行不行?請你們放我一馬。”

“欠著的事終于還上了”

1997年5月,上海淀山湖附近一僻靜的綠化帶深處,一具女尸被人發現。60多公斤的巨型石塊壓放在死者的頭部及胸部上。經初步勘查,死者衣著完整,但面部因遭受外力敲打,已難以辨別生前容貌。此外,案發現場還留有一只裝著女性衣物的旅行包。受當時技術限制,死者身份無從判斷,偵查員們通過走訪排查得到的信息也十分有限。

這件無被害人身份、無嫌疑人身份的疑難案件并未被上海刑警淡忘。2020年11月,上海市公安局刑偵總隊的刑技人員運用最新技術手段,在存放了近24年的衣物上成功提取到兩名男性的生物物證。當年的卷宗復又擺上刑偵總隊一支隊偵查員們的案頭。

“如果說聲名遠揚的‘刑警803’是上海公安最鋒利的尖刀,那么一支隊無疑就是這把尖刀上的刀尖。”這是一支習慣了與行兇、縱火、綁架等嚴重暴力犯罪交手的隊伍,專門負責重特大刑事案件的偵辦工作,被國務院授予過“特別能戰斗刑偵隊”的稱號。但榮譽不過是過往“戰績”的總結,每一次“正面迎戰”都是一次全新的征程,這一次就從兩枚未知名的男性生物物證開始。

一支隊副支隊長段永昕是專案組成員之一,他的刑警生涯與這起案件的塵封時間一樣長。二十余載身經百戰,錘煉出一身打擊重特大刑事犯罪的好本領,剛好用來接一份來自24年前的“戰書”。但這絕不是一場好打的仗,擺在段永昕和同事們面前的線索太有限。其中一名男性的生物物證指向浙江某地的季氏家族,可僅憑這個線索想找出犯罪嫌疑人,還是無異于大海撈針。

專案組重新翻閱卷宗,對犯罪嫌疑人做出了進一步的刻畫。根據現場犯罪痕跡判斷,嫌疑人應該只有一名,且能搬動重達60多公斤石塊多次砸向死者面部,很有可能是體力勞動者。

“證據是等不來的”,帶著舊的案件卷宗和新的物證線索,偵查員們出發了。在段永昕的回憶中,他和同事們在近四個月內出差十幾次,最長一次半個多月,但更多時候是一大早開車去目的地,晚上趕回上海分析案情。

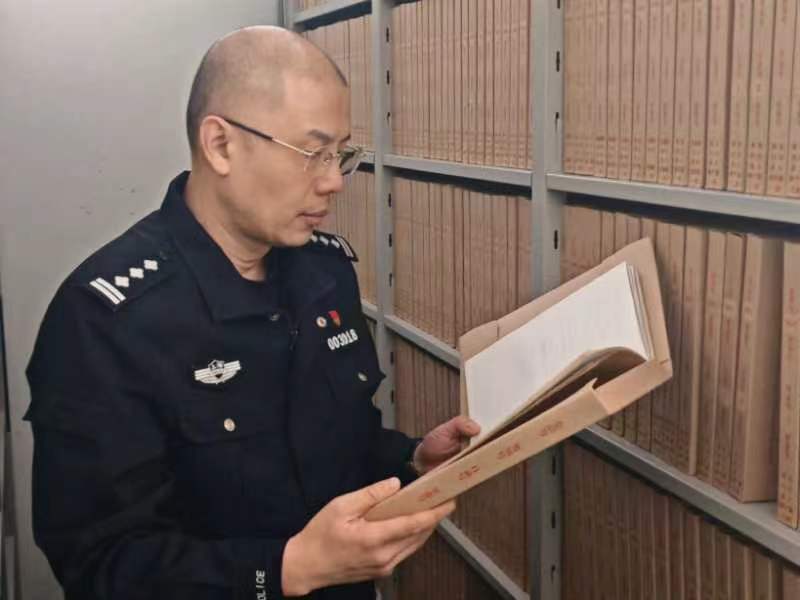

二十多年前的戶籍資料堆在倉庫里,全靠偵查員從斑駁的字里行間尋找線索。“從戶籍登記查到家譜,再去查當地的縣志,最后實在沒辦法,跑去看人家墓碑上刻著的家里人名字”,“都一路查到明朝去了”。經過一個多月的不懈努力,這個家族的繁衍生息在偵查員們的“拼圖”中逐漸復現。“我們其實就是要找那一個有可能的人,其他信息沒用,但是你沒辦法,必須全部查。”

功夫不負有心人,終于有一名可疑男性出現在偵查員的視野之中。據知情人提供的線索,季某二十多年前曾在上海一建筑工地打工,他的妻子原本在同工地幫廚,卻在1997年失蹤,還帶走了家中1萬5千元的積蓄。

這些線索讓段永昕和同事們看到了希望。偵查員立即趕往季某家,對季某及家屬進行生物物證采集,并與當年衣物上其中一枚生物物證比對成功。而被害女子正是季某的妻子彭某。

可正當大家認為案件已有重大突破時,新問題又出現了。經過偵查員的進一步調查,發現季某并不具備作案時間。

“這個方向不對,就要馬上找到下一個”,段永昕立刻重新整理思路,圍繞被害人的社會關系再次摸排。在當年的工友處,偵查員們又獲得了一條重要信息:“她每次打飯都給那個廣某多放一塊紅燒肉,關系是蠻好的……”更重要的是,案發后不久廣某就離開了工地。

與被害者關系密切、從事體力勞動、同時段先后消失……信息越補越全,偵查員的興奮感也越發強烈。他們連夜驅車五小時趕往廣某的老家,在當地公安機關的協助下對其進行傳喚。

然而結果卻讓人大失所望。

經過對廣某的詢問,彭某的死亡與他并無直接關系。同時,生物物證比對結果顯示,彭某衣物上留下的另一枚男性生物痕跡也與廣某不符。經綜合研判,可以排除廣某的作案嫌疑。

一切又回到原點。兩度以為觸碰到真相,卻被攔在真相之外,這無疑是巨大的打擊,但“做刑警的都是有韌勁的,有這個勁就能撐住。你可能走了一百步發現都走錯了,但不對就是不對,換個方向繼續走”。

偵查工作繼續深入,在大范圍摸排、高強度生物痕跡實驗比對中,遺留在被害人衣物上的另一枚生物痕跡終于明確了歸屬,它屬于與被害人同樣往來密切的馬某。

離真相一步之遙,臨門一腳必須踢得漂亮。為給之后的審訊工作爭取到更多的主動性,段永昕決定先按兵不動,圍繞丟失的1萬5千元現金尋找突破口,“他花不掉可能就要存銀行里”。

當年的銀行存取款記錄和戶籍資料一樣也存放在倉庫里。十五個紙箱子的憑證靠偵查員一張張翻看,翻著看著就眼花了。揉了眼睛、耐著性子,在一沓沓單據里揪出最關鍵的一張。

“有了!”存款憑證顯示,馬某曾在案發的第二天存入賬戶五千元。這加大了馬某的作案嫌疑,也堅定了偵查員們的信心。專案組指揮部立即下達指令,對馬某實施抓捕。在審訊室一場較量過后,馬某最終將犯罪事實和盤托出,懸而未決二十四年的命案終于塵埃落定。

“案子沒破掉,就像欠著什么,還上了才算完”,這是段永昕常掛在嘴邊的一句話。

年輕人喜歡辦大案,總覺得驚心動魄間才有天地大展拳腳,而久經沙場的老將最怕命案,“每一起命案都會改變很多人的人生軌跡,背后是一個又一個家庭的破碎”。辦案不順利的時候,沉甸甸的“虧欠感”會壓得他們喘不過氣,而這份“虧欠感”也支撐著他們,永不放棄對真相的追求。

“向前沖的人是不會逃跑的”

在803刑偵大樓的墻壁上,“勇者無敵,智者無畏”的字樣格外醒目,這是803人代代相傳的精神薪火,對一支隊尤為重要。打擊最惡劣暴力犯罪,面對窮兇極惡的罪犯,那些驚心動魄的場景,對他們來說“有過一次,一輩子就忘不掉”。

提起本世紀之初的一次省外抓捕,段永昕至今還心有余悸。當時犯罪嫌疑人落腳在一家酒店的套房,身上極有可能攜帶危險武器。行動定在凌晨三點,這是人睡得最沉的時刻,警惕性最弱。偵查員們拿到了房卡,準備沖進門后將其一舉拿下。可當房卡刷開房門,大家卻傻了眼,“他很警惕,把臥室門反鎖掉了。”只能暫停行動,計劃第二套方案。“等他醒來再行動危險性太高,公共場合抓捕,次生傷害比較大”,權衡之后他們決定踹門入內實施抓捕。而這項艱巨的任務落在了段永昕肩上。

在隔壁房間進行初步嘗試后,大家再次打開嫌疑人的房門進入客廳,這時段永昕站在最前邊。“緊張啊,汗都出來了,萬一踢不開就是大事情”,“難就難在只有一次機會,必須成功”。

一腳下去,一擊即中!段永昕率先沖了進去,眼看著被驚醒的嫌疑人伸手向枕頭下摸索,他來不及多想立刻撲身上去,其他人隨即一擁而上,成功將嫌疑人制服。

“撲上去不覺得害怕,只是擔心有紕漏,回來想想是真的后怕,他枕頭下邊還放著東西。”退縮是多數人面對危險時的正常反應,但對于刑警來說“撲上去”可能是一種本能。“我們接受的訓練就是哪里危險往哪里撲”,段永昕坦言,“有一次一個同事遇上持槍嫌疑人,他直接撲上去了,子彈從胳肢窩里飛出去,后來才知道是把霰彈槍”,“向前沖的人是不會逃跑的”。

“勇者無畏”是803人的基本素養,可只靠一腔孤勇還無法“所向披靡”。“辦案子需要想很多,我們多數人都有點強迫癥”,比如在制定方案時“逼自己一把”,提前多想一些。多想一些,成功的可能就更大一些,偵查到復盤、抓捕到審訊,803人在每個盡可能趨于“完美”的環節中詮釋著“智者無敵”的含義。

2022年8月一天的凌晨四點,車輛從中山北一路803號依次駛出,經過幾日的醞釀,一場抓捕行動在黎明前啟動。帶隊的段永昕為此殫思竭慮準備了一個禮拜。清晨六點,城市伴隨著天光漸漸醒來,收網時刻到了。“立即動手!”伴隨著一聲令下,幾名偵查員破門而入,順利將嫌疑人沈某抓獲。

“我就跟你說一句:20年了,為什么找你,你知道的。是你一輩子不會做第二次的事!”開口的第一句較量,看似簡單,段永昕卻早在心里盤算了好幾天。看著眼前這個強裝鎮定但難掩慌張的男子忍不住顫抖,段永昕知道“穩了!就是他!”

2002年8月,23萬份懸賞協查通報在上海的大街小巷傳閱,人人知道“發生了搶銀行的大案子”。一名身形高大的年輕人提著刀,走進了楊浦區殷行路上的一家郵政儲蓄所,從“包裹收發”處一躍而進翻入柜臺,逼退了工作人員,劫得10萬元現金后倉皇逃走。由于現場遺留線索較少,且偵查技術有限,嫌疑人的身份始終無法確定,成為一起積案。

專案組的人20年來換了一批又一批,足跡遍布全國20個省市,案卷多達200余冊,但大家從未放棄過對此案的偵查。念念不忘必有回響。2020年8月,在新的刑事科學技術的助力下,刑技專家終于比中了嫌疑人沈某的痕跡物證。這起轟動一時的搶劫案件的真相終于浮出水面。

塵封二十載的案件有了突破口,誰都想一舉拿下,但指揮員段永昕反倒“不慌不忙”:“僅靠一枚痕跡物證沒辦法定罪,要把案子做實。”

整整一周,專案組圍繞沈某進行了更加深入的調查,對其生活、從業經歷,及案發前后的經濟狀況開展了全面排摸。種種證據指明沈某確實具有重大嫌疑。在對沈某的日常作息和行為軌跡進行研判分析后,段永昕帶頭制定了詳盡的抓捕和審訊計劃。

沈某到案后,在特警押解下,伴著一路強壓走進了審訊室,他的身體仍然止不住顫抖,短短幾分鐘就喝了12次水,卻始終不開口。對此,段永昕卻有自己的錦囊妙計:“抓捕要勇,審訊卻要細膩。”在20年前案發現場模糊的監控錄像中,當工作人員驚慌失措向外逃跑時,持刀的沈某竟特意側身為其讓出了一條路。這一發現成為沈某最終愿意敞開心扉的“催化劑”。

“你是做錯了事,肯定要為自己的行為付出代價。但我們知道你其實沒有打算傷害別人,你并不是一個完全意義上的壞人。”沈某聽完,再次低頭喝了口水,放下杯子后抬頭笑了。

最終沈某對搶劫儲蓄所的犯罪事實供認不諱,一起二十年的積案終于水落石出。

“共情很重要。我們不是站在對象的對立面,而是幫他及時止損,幫他正確地度過一段人生經歷。”段永昕覺得,刑事偵查必須要做到理性與感性并存,“什么時候需要沖勁,什么時候應該細膩,這都是工作中慢慢積累出的經驗。”

功成不必在我,功成必定有我

段永昕的刑警生涯已經進入第27個年頭,受過累、吃過苦,在真槍實彈間直面驚心動魄,在審查偵訊中對戰狡兔三窟,“選擇做刑警就是決定把自己一輩子放上去了,現在已經放了大半輩子了……還是最喜歡搞案子,我們這里都是這樣的人。”

在803,一支隊總是忙碌著。所有隊員必須24小時待命,手機鈴聲就是“集結號”,案發現場就是第二個“辦公室”,永遠隨身攜帶換洗衣物和洗漱用品,出差都是說走就走。在一次命案嫌疑人排查工作中,居委會反映社區內有人嫌疑很大,“行蹤不定,經常半夜三更回來,神神秘秘,肯定不是個好人……”可到最后卻發現所謂的“神秘人士”是一支隊的偵查員,竟然是場“烏龍”。

影視劇里三五分鐘展現完的案件研討會,現實世界中卻是一坐一整夜。一次案情研討會,會議室里左側擺上一排礦泉水,右側堆上一排泡面,十幾個人圍坐在會議桌前,最后面吃完了、水喝完了,案子還沒破完,“哪像電視劇里那么簡單”。

更多的時候,偵查工作面對的不僅是身體的疲累,還有工作環境的艱苦。抓捕時,要面對最窮兇極惡的罪犯,隨時做好受傷甚至犧牲的準備;伏擊時,可能遇上極端天氣,即使是寒冬的凌晨可能也要在房頂上趴幾個小時;搜尋時,案發現場難以預測,比如長時間待在垃圾堆和臭水溝里尋找尸塊……當影視劇里的刑警“高光”歸于現實生活,真正的“英雄本色”反而更為動人。

這些年來,段永昕最怕的事情是和人提前有約,“你跟人家說好的,案子一來人跑了”,“所以人家都說做刑警的沒朋友,我們都是隊里人湊在一起,一邊吃飯一邊聊案子”。在隊里,身為指揮員的段永昕熟悉每一位偵查員的性格特質,有人膽大、有人心細、有人敢拼敢闖、有人穩扎穩打……而“熱愛”是所有人的共同特質。和志同道合之人并肩戰斗,“把背面留給自己的戰友”是偵查員們心照不宣的默契。

在刑偵總隊一支隊的會議室里,榮譽獎牌早已掛滿了整整一面白墻,其中“特別能戰斗刑偵隊”尤為顯眼。“無論是個人獎還是團隊獎,我們都會把它當作是整個團隊的榮譽,一個案子的成功偵破絕對不會只靠一個人的努力”,段永昕說:“對我們來說,最重要的還是把案子破了。”

功成不必在我,功成必定有我。自2020年公安部部署開展命案積案行動以來,上海偵破的命案積案共120余起,其中20年以上的命案積案70余起,案發時間最早的距今已有34年。每一起積案成功破獲,他們都要打電話給當年的偵辦人員,詳細告知案件的結果和偵辦過程。“這是一個交代。每個人都很開心,覺得一直欠著的事終于還上了”,段永昕說:“這就是我們刑偵人的一種傳承。”